わかりやすい餅つきのやり方

餅つき道具が揃っても、餅つきのやり方がわからなければ、餅つきはできないですよね。

ですので、私が実際に餅つきをして、わかりやすい動画を作成しましたので、まずはご覧ください。

00:27 もち米を研ぐ

00:58 もち米を水に浸す

01:33 事前の準備

02:38 もち米を蒸す

04:28 石臼を温める

06:32 蒸しあがりの確認

08:18 もち米を石臼に移す

09:58 もち米をこねる

11:09 もちをつく

餅つきのやり方

今回用意したのは、一番おすすめの本格石臼餅つき基本セットです。

3升用の石臼で3升のお餅をついた手順を説明します。(2升でも同じです。)

初めての方もそんなに心配しなくてもこれをきちんと読んで頂ければきちんとお餅が出来上がります。

私は実験をかねて一人で、蒸す、つく、合いの手、最初から最後までやったことがありますがちゃんとお餅になりましたから大丈夫です。

前日の準備

| 1 |  |

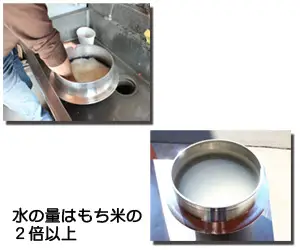

前日の晩にもち米を研いで一晩もち米をたっぷりの水につけておく。 大人1人1合が目安と言われています。 (たっぷりの水で6時間~12時間浸してください。冬場は水温が低いので、10時間以上浸してください。)

|

| 2 |  |

安定する場所に石臼の台座を置いてください。

地面がぬかるんでいて台座が安定しない場合は ダンボールやむしろなどを引いて台座を安定させてください。 安定したところに台座を置いたら石臼を水平になるように 置いてください。 石臼部分は約40キロありますので 怪我をしないように注意してください。 ※台座のほぞの組手は上からの衝撃を分散させる為に

わざとゆるく組んであります。ゆるくした分を補強しているのが

鉄ボルトのダブルナットです。 |

| 3 |  |

杵の頭の先(餅を付く部分)を先端から10cmくらいを

一晩水につけておく。 (杵の先が柔らかくなり杵の割れを防ぎます) ※つけ忘れると杵が乾いており、石臼の縁を叩いた場合にパーンと大きく割れてしまい餅がつけなくなったり、餅に小さな木くずが混入する原因になりますので、必ず杵を一晩水につけて水分を吸収させておいてください。 |

もちつき前の準備

| 1 |  |

一晩水につけたもち米をザルで水をきってください(15分以上)。

※きちんと水切りしないと、ヌカ臭くなる場合があります。 |

| 1 |  |

3重コンロに寸胴鍋をセットして、石臼を温めるのに使う大量のお湯を沸騰させておきます。 (最低30リットルぐらい。)

※石臼を温める用のお湯を沸かすのに必要なコンロや鍋がない場合は、必要な量の熱湯をポットに保管しておいてください。

|

| 2 |  |

次にカマドを置いてください。 この時ガスコンロを使わず焚き火を使用する場合はコンクリートの上には置かず 必ず土の上に置いてください。 (コンクリート爆裂を起こす可能性があり大変危険です) |

| 3 |  |

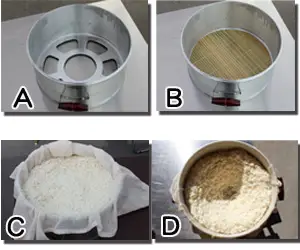

釜羽をセットしてください。 次に、二重コンロの下枠部分をひっくり返して設置してください。 |

| 4 |  |

ひっくり返した下枠の上に二重コンロを置いてください。 |

| 6 |  |

羽釜を載せてください。 |

| 7 |  |

カマドに羽釜とコンロをセットしたら8分目くらい水を入れて沸騰させてください。 |

| 8 |  |

お湯が湧いたら羽釜か鍋で蒸し布を5分くらい煮沸してください。 (新品は綿素材特有のアクが出ることがありますので アク抜きのためです) |

もちごめを蒸しましょう

| 1 |  |

A:セイロを用意します。 D:この時に ドーナツ状にもち米をセイロの中に広げると 早く蒸せるという説がありますが、個人的には大して変わらないような気がします。 |

| 2 |  |

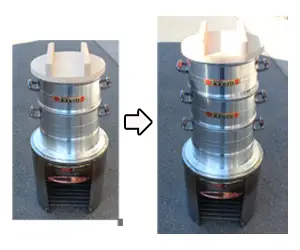

カマドの羽釜の中のお湯が沸騰したら、蒸し布でもち米を包むようにしてセイロを載せて、釜ブタで蓋をして蒸し始めてください。 もち米は30分ぐらいで蒸し上がります。 |

| 3 |  |

続けてつく場合は餅つきの時間を考えて10分ぐらいずらしてから2段目、3段目を積んでいきます。 多少蒸らしすぎても問題はありませんからあんまり神経質にならなくてもOK。 (続けて蒸す場合は羽釜を空焚きしないようにこまめに羽釜の中のお湯の量をチェックしてください。少なくなったらお湯を足してください) 羽釜のお湯の量やもち米の蒸し加減を確認するときは、必ず釜フタを外してからセイロを外し、再びセイロを載せてから釜ブタで蓋をしてください。

釜ブタをセイロに載せたままだと、セイロを積んだ時に水蒸気がセイロと釜ブタの隙間から勢いよく吹き出して、火傷の恐れがあります。 |

| 4 |  石臼は120度以上で熱すると必ず大きく割れます。

お湯以外(ジェットヒーター類や直火)で石臼を温めるのは絶対に止めてください。 石臼をお湯以外で温めて割ってしまった場合は弁償になりますのでご注意ください。 |

もち米を蒸し始めてから10分ほど経ったら、石臼の水(前日の準備③)を捨て、石臼に杵の頭を戻して、沸かしておいた熱湯(なるべく熱いお湯が望ましい)をひしゃくですくって、石臼にいっぱい入れて石臼を温めてください。

餅つきには石臼を温める為に、大量のお湯(熱湯)が必要になります。 (石臼を1回温めるのに大人用の杵の頭を2本石臼の中に 入れた状態で、熱湯を石臼にいっぱいにするのに約8L必要です。 杵を入れない状態なら約12L必要です)) 初心者は、1回つき終わったら、また熱湯を入れて石臼をしっかり温め直す必要があります。 これを怠ると石臼が冷めてしまい、もち米が冷たくなりうまくお餅になりませんのでご注意ください。 熱湯で最初に石臼を温めるまでに、熱湯でいっぱいにしてから 約15分~20分かかります。 (※外気温13度での実験結果です) |

| 5 |  |

もち米は30分ぐらいで蒸し上がります。

おはしを刺してすーっと入ればOKですが、食べて確認したほうが確実です。 芯が残ってなくて蒸しあがっていればOK。 赤飯の味付けしていない状態です。 |

| 6 |  しっかり温めるとは・・・きょう面仕上げの外側部分が熱くてず~っと触っていられない位がベストです。 |

もち米が蒸しあがったら石臼の外側を写真の様に触ってきちんと石臼が温まっているか確認してください。 温まっていたら石臼を温めていたお湯をひしゃくで全部捨てて軽くフキンなどで拭いてください。 ※温まるのに最初は、石臼に熱湯をいっぱい入れて 15分~20分かかります。(外気温13度での実験結果です。) 気温が極端に低い場合は、1回で温まりきらない場合があります。 その場合は、ひしゃくでお湯を捨てて新たに熱湯を入れて石臼をしっかり温めてください。 ※しっかり温めるとは・・・鏡面仕上げの外側部分が熱くてずっと触っていられない位がベストです。 |

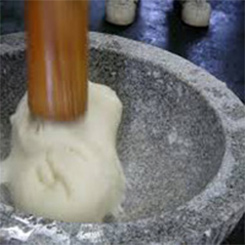

さあ、もちつきをはじめます

| 1 |  |

蒸しあがったもち米をセイロごと石臼のところに持って行き、ひっくり返して、蒸し布と 竹スダレを取り出します。 このとき、蒸し布だけを持とうとすると熱くて大変です。 ※下の段のセイロから蒸しあがります。 |

| 2 |  |

蒸しあがったもち米を石臼に移したら、杵でもち米を潰してこねます。 腰を入れ体重をかけて臼の周りを回りながらもち米を潰します。 これがけっこうな重労働ですが、きちんと潰しておかないと杵でついた時にもち米が飛び出しますので、しっかり潰してください。 (この動作はテキパキと早めにしてください。) もち米の形が全部崩れ、潰し終わったら、いよいよ杵で餅をつきます。 |

<重要なポイント> 餅つきは薪割りとは違います。 杵は力いっぱい打ち付けるのではなく、持ち上げた杵の重さを自然に落とす様なイメージで、ぺったんぺったんとついてください。 ※主催者は杵でつく前に、つく予定の人に上記のポイントを説明しておいた方がいいかもしれませんね。 |

||

| 3 |  ※主催者は杵でつく前に、つく予定の人に薪割りの様に力任せにつくのではなく振り上げた杵の重さで自然に落とす感じと説明しておいた方が良いでしょう。 |

力任せに振り上げた杵を一気に振り下ろす付き方は間違いです。 石臼の縁におもいっきり杵をぶつけると、杵が割れたり欠けたりして、小さな木くずが餅に混入する原因になりますので注意してください。 また、杵が縦にまっぷたつに割れてしまうとお餅がつけなくなります。 |

| 4 |  |

合いの手はぬるま湯(水でもOK)をボウルに用意しておき、お餅をたたむように中心に集めます。 一回ついて一回返すのが理想ですが、あまり神経質になる必要はありません。 何回かついて、真ん中に餅が無くなってきたら合いの手を入れても、お餅になります。 石臼にお餅がくっつくようなら合いの手の時の手水を多くして調節してください。 (わたしが一人でついた時は5回ついたら自分で杵を置いて、合いのをいれました。) 途中でお餅全体を1,2回ひっくり返してください。 お餅が熱い時はしゃもじを使い、餅が石臼にくっついている時は手につけたぬるま湯で剥がしてひっくり返してください。 粒の残ってるところがあったら中心によせてその部分を杵でつきます。 全体の粒がなくなり、お餅になってきたらできあがりです。 ※小さい子供につかせる場合は、ある程度つきあがって来た時につかせてあげてください。 最初から子供につかせると、 時間がかかってしまい石臼が冷めてしまいます。 |

| 5 |  |

お餅がつきあがったら。。 【のし餅や大福餅】 餅板に餅とり粉(片栗粉や上新粉でも可)を まんべんなくふりかけて、その上につきあがったお餅を載せ、のし棒でのすか、大福にします。 【きな粉餅やあんころ餅】 お湯で湿らせたボウルかバットに 餅を入れて、ぬるま湯で手を湿らせながら一口大の大きさに 餅を切ってあんこやきな粉の中に入れていきます。 この時に「餅丸め器」を使うと簡単に餅を一口大にできます。 |

全行程をご紹介いたしましたが、「まだ不安が残るなぁ」と思われるお客様は、遠慮なく、弊社までご連絡ください。

餅つき経験のあるスタッフが、ご対応いたします。

また、併せて、よくいただくご質問もご覧ください。

電動餅つき機との併用した餅つきのやり方も記載しています。

お客様に合ったスタイルで、餅つき大会を成功させてくださいね!

弊社では、たくさんの商品をレンタルしている総合レンタル店とは違い代表が情熱をかけて研究し開発した、深い専門知識とこだわりを持った商品のみをレンタルしています。

対応スタッフはベテランが多く、日々の業務で商品知識を実地で身につけています。 ご不明な点などはどうぞいつでもお問合せください。

15時までのご注文で、在庫があれば即日出荷可能です。

レンタル日まで一週間きっている場合は最初にお電話にて、ご連絡ください。

予約は先着順です。大好評にて予約殺到中。

毎年キャンセル待ちになってしまって、

大変残念な思いをしてしまう

お客様が必ずいらっしゃいます。

ご予約は1年前から出来ますのでお早めに!

お電話の前に必ずこちらをクリックしてください。

ご予約・お見積依頼・お問合せはお電話でも承ります

電話線は10回線あります。呼び出し音が鳴れば、お待ち頂ければ必ず繋がります。

↓こちらを押すとお電話できます↓

![]() 027-289-6080

027-289-6080

受付時間:9時30分~17時

休日:日祝・季節により金土休有・夏期/冬期休暇有